エビングハウスの忘却曲線とは?記憶の仕組みと効率的な復習法を徹底解説

「昨日覚えたことが、もう思い出せない…」

そんな経験、誰にでもあるのではないでしょうか。

勉強にしても仕事にしても、「覚える」ことは避けて通れません。

けれども、せっかく覚えたはずの内容をすぐに忘れてしまうのはなぜ?

どうすればもっと効率よく記憶を定着させることができるのでしょうか?

こうした疑問に答えてくれるのが、19世紀の心理学者エビングハウスが提唱した「忘却曲線(Ebbinghaus Forgetting Curve)」です。

これは、人間がどのように記憶し、どれくらいのスピードで忘れていくのかを、科学的に示したものです。

本記事では、エビングハウスの忘却曲線とは何かをやさしく解説しながら、記憶のしくみを活かした学びの工夫や、日常や英語学習にどう役立てられるのかを具体的にご紹介します。

「覚えてもすぐ忘れる」を「定着する学び」へと変えるためのヒントを、ぜひ最後までご覧ください。

エビングハウスの忘却曲線とは?

エビングハウスとは何者か?

エビングハウス(Hermann Ebbinghaus)は、19世紀ドイツの心理学者で、世界で初めて「記憶のしくみ」を実験によって科学的に明らかにした人物です。

当時は「記憶」や「忘却」といった現象は主に哲学的に語られていましたが、エビングハウスはそれを数値化し、人がどのくらいの速さで物事を忘れてしまうのかを明確に示しました。

彼は、自らを被験者として、「意味のない文字列(例:WIDやZOF)」を覚えた後の記憶の保持率を記録し続け、忘却のスピードをグラフ化するという画期的な研究を行いました。

「記憶は時間とともに急激に失われる」ことを証明した実験

エビングハウスの実験結果が示したのは、私たちの記憶は想像以上に速く失われていくという事実です。

たとえば、次のような数値が報告されています。

- 20分後には約42%を忘れる

- 1時間後には約56%を忘れる

- 1日後には約67%を忘れる

- 1週間後には約75%を忘れる

つまり、一度覚えた内容の大半は、放っておけば数日以内にほとんど忘れてしまうということです。

これは決して「自分の記憶力が悪い」わけではなく、人間に共通する自然な傾向です。

むしろ、この性質を知っているかどうかが、記憶力を高める第一歩になります。

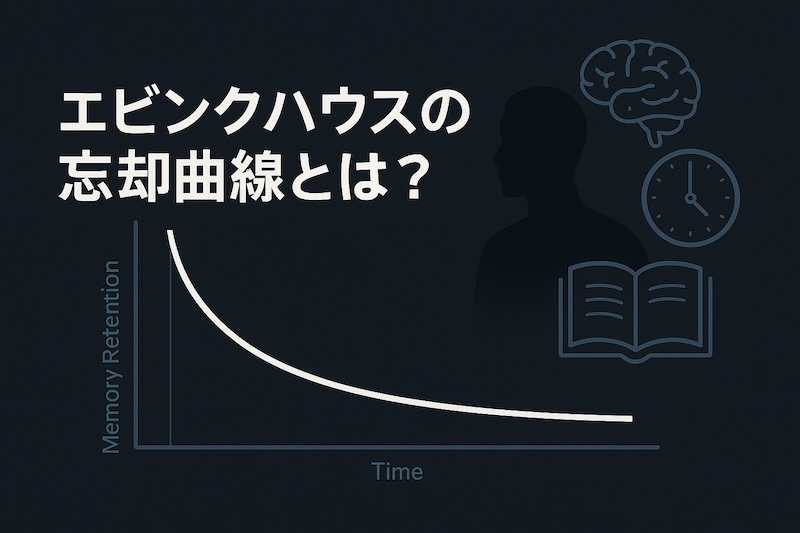

忘却曲線のグラフの形

エビングハウスの研究によって描かれた「忘却曲線(Forgetting Curve)」は、時間の経過とともに記憶が急激に減少していく曲線として有名です。

横軸に「時間の経過」、縦軸に「記憶の保持率」を取ったとき、グラフは以下のような特徴を示します。

- 最初の数時間〜1日で記憶が急落

- その後、緩やかに減少が続く(完全にはゼロにならない)

このカーブは、復習しなければ記憶は急激に薄れるという警鐘を鳴らすと同時に、正しいタイミングで復習すれば記憶の定着率が大きく向上することも示唆しています。

この「忘却の仕組み」を理解しておくことで、効率的な学習スケジュールを設計できるようになります。

特に英単語のように「一度では定着しづらい知識」を扱う場面では、非常に重要な考え方です。

忘却曲線が示す「記憶の落とし穴」

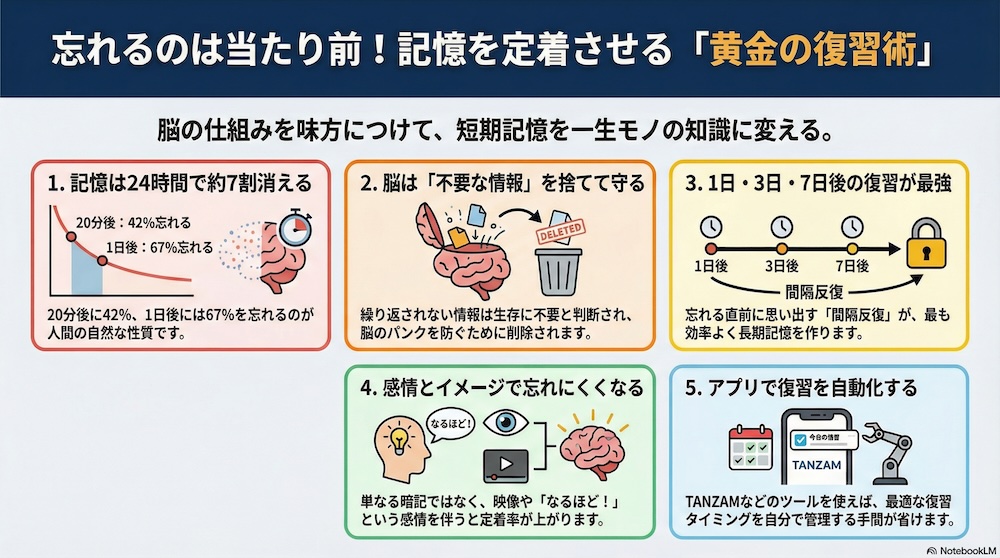

20分後に42%を忘れる、1日後には67%を忘れる…という衝撃的な事実

エビングハウスの忘却曲線が明らかにしたのは、人間の記憶はとても短命であるという現実です。

すでに見た通り、エビングハウスの実験によって、人の記憶は想像以上に早く薄れていくことが明らかになっています。

- わずか20分後には約42%を忘れ、

- 1時間後には約56%、

- 1日後には約67%、

- 1週間後には約75%を忘れてしまうとされています。

つまり、何もせずに放っておけば、翌日には3分の2の記憶が消えているということです。

これは学習者にとって衝撃的な事実であり、英単語を覚えたつもりでも、すぐに忘れてしまう理由そのものです。

一度覚えただけでは不十分な理由

この忘却のスピードは、どれだけ集中して覚えたとしても避けられません。

なぜなら、人間の脳は「一度しか使われない情報」を重要ではないと判断して削除するようにできているからです。

- テスト前に丸暗記した単語が、試験当日には思い出せない

- 興味を持って読んだ記事の内容が、翌日にはうろ覚え

こうした経験は誰にでもあるはずです。

記憶は一度で定着するものではなく、繰り返しによって強化されていくもの。

これを理解せずに「一回で完璧に覚えよう」としても、思ったような成果は得られません。

自然に忘れる脳の仕組み(脳の負担軽減・サバイバル本能)

そもそも、なぜ私たちはそんなにも簡単に物事を忘れてしまうのでしょうか?

それは、脳が生き残るために必要な情報を選別しているからです。

人間の脳には、日々膨大な量の情報が入ってきます。すべてを覚えていたら、処理が追いつかずパンクしてしまいます。

そのため脳は、「繰り返し使われない情報」や「生存に関係ない情報」はどんどん忘れるようにできているのです。

この仕組みは、かつての狩猟時代には役立っていましたが、現代の学習にはむしろ不便です。

知識の定着には、「何度も思い出す」「使う」ことで脳に「これは必要な情報だ」と認識させる必要があります。

だからこそ、正しいタイミングで復習を重ねることが、記憶の維持に不可欠です。

忘却を防ぐ「効果的な復習タイミング」

忘却曲線に基づく復習タイミング(1日後→3日後→7日後→…)

前章で見た通り、人は情報をすばやく忘れてしまいます。

しかし、適切なタイミングで復習することで、記憶は驚くほど長く保持されるようになります。

エビングハウスの研究や後続の学習理論では、以下のような「復習の黄金スケジュール」が推奨されています。

- 1回目の復習:学習の翌日(1日後)

- 2回目の復習:その2〜3日後(3日後)

- 3回目の復習:さらに4〜5日後(7日後)

- 4回目以降:2週間後、1ヶ月後…と徐々に間隔を広げる

このように、忘れる直前に思い出すことで、脳は「これは重要な情報だ」と判断し、記憶が強化されていきます。

「間隔反復(spaced repetition)」の効果

この学習法は「間隔反復(spaced repetition)」と呼ばれ、現代の記憶心理学でもっとも効果的な暗記法のひとつとして認められています。

特徴は次の通りです。

- 短期記憶を長期記憶へと定着させやすい

- 少ない時間で効率よく復習できる

- 忘却のサイクルに合わせて記憶の劣化を防げる

特に英単語のように反復が不可欠な学習には最適で、一夜漬けよりもはるかに定着率が高まるとされています。

手帳や付箋では限界がある?効率よく復習するには

こうした復習スケジュールを手帳やカレンダーに書き込むことである程度は管理できます。

しかし、学ぶ項目が増えると、

- 「どの内容をいつ復習すべきか」が複雑になり、

- 復習のタイミングを忘れたり、抜け漏れが起きたり、

- 結局、管理が面倒になって続かなくなる

といった問題に直面しやすくなります。

そこで役立つのが、間隔反復の仕組みを自動で取り入れた学習アプリやツールです。

たとえば、英単語学習アプリ「TANZAM」や暗記ツールの「Anki」では、忘却曲線に基づき、ユーザーごとに最適な復習タイミングを自動で設計してくれます。

アプリを活用すれば、「覚えること」と「復習の管理」を切り離せるため、学習に集中しやすくなり、自然と記憶が定着していきます。

日常生活や仕事・勉強での応用方法

エビングハウスの忘却曲線は、単なる心理学の知識にとどまらず、私たちの学習や仕事のあらゆる場面に応用できる強力なヒントになります。

ここでは、日常の具体的なシーンごとに、その活用例を紹介します。

受験勉強、資格試験などでの活用例

中高生の受験勉強や、社会人の資格取得において、「覚えてもすぐ忘れてしまう」「復習が間に合わない」といった悩みはつきものです。

ここに忘却曲線の知識を取り入れることで、記憶の定着率をぐっと高めることができます。

たとえば以下のような方法が効果的です。

- 単語帳や問題集を「1日後→3日後→1週間後」のように復習スケジュールに組み込む

- 曜日ごとに教科や分野を割り当てて、繰り返し学ぶしくみを作る

- 「今日新しく覚えた内容」と「3日前に復習すべき内容」を同時に扱う学習サイクルを意識する

このように、“忘れる前に思い出す”というタイミングを押さえることで、反復の効果が最大化されます。

短時間でも効率的な復習が可能となり、結果的に勉強の負担軽減にもつながります。

仕事での知識定着(プレゼン・専門用語など)

ビジネスの現場でも、「覚えたつもりだった資料の内容が出てこない」「新しい業務用語がなかなか頭に入らない」といった悩みはよくあります。

この場合も、忘却曲線に基づいた工夫で記憶の持続力を高めることができます。

- 会議や研修で得た情報は、当日中や翌日中にメモを見返す

- 新しいプレゼンのスクリプトや専門用語は、数日ごとに短く復習する

- チームで共有するナレッジは、定期的な再確認の機会を設ける

忙しい中でも、「最小の努力で最大の効果」を得るには、復習のタイミング設計が鍵です。

忘却曲線の原理を理解しているだけで、日々の知識の積み上げ方が変わってきます。

子どもの学習サポートや教育現場での実践例

家庭での子どもの学習支援や、学校教育でも、忘却曲線は強力な味方になります。

- 漢字や九九、英単語などの暗記系は、一夜漬けでなく計画的な復習が効果的

- 親子で「覚えた日」「復習する日」をカレンダーで共有する

- 教員が授業設計の中に“思い出す時間”や“再提示の機会”を意図的に取り入れる

とくに小中学生は、一度に多くの情報を処理するのが難しく、こまめな復習と繰り返しが学習の定着に直結します。

「なぜ忘れてしまうのか」「どうすれば忘れにくくなるのか」を親や先生が理解していれば、子どものやる気や自信にもつながります。

このように、忘却曲線はあらゆる学習や知識習得において“土台”となる考え方です。

誰にとっても無視できない「記憶のしくみ」として、日々の生活や仕事の中にうまく取り入れていくことが大切です。

忘れにくくするコツと記憶の工夫

エビングハウスの忘却曲線が示すように、人は時間とともに必ず物事を忘れていきます。

しかしその一方で、「忘れにくくなる工夫」も存在します。ここでは、記憶を長く保つための具体的な方法を紹介します。

記憶を強化する具体的な方法(イメージ・感情・関連づけ)

脳は、単なる数字や文字の羅列よりも、「意味のある情報」や「印象に残る出来事」を記憶しやすいという性質を持っています。

その性質を活かすための工夫には、以下のようなものがあります。

- イメージで覚える

→ 抽象的な言葉や情報も、頭の中で映像に置き換えると記憶に残りやすくなります。

たとえば「法律」という言葉を覚えるとき、裁判所や法廷のイメージを思い浮かべるなど。

- 感情と結びつける

→ 楽しかった、驚いた、怖かったなど、感情をともなった記憶は定着しやすい傾向があります。

自分が「なるほど!」と思えた瞬間の記憶は忘れにくいものです。

- 関連づける

→ 既に知っている知識と新しい情報を結びつけることで、記憶がネットワーク化され、思い出しやすくなる効果があります。

たとえば新しい外国語の単語を、母語の似た言葉や語源と関連付けるなど。

こうした工夫を組み合わせることで、単なる「暗記」ではなく、意味のある記憶として定着させることができます。

メンタルマップ・ノート術・アウトプットの活用

情報を「頭の中で整理する」ことも、忘れにくくするための有効な手段です。

- マインドマップ(メンタルマップ)

→ 中心にテーマを置き、そこから連想的に情報を広げていくノート術。

全体像を視覚的にとらえられるので、知識のつながりを意識した記憶が可能になります。

- ノートの“再構成”

→ 授業中に取ったノートを、あとから要点ごとに書き直す・図解にするなど、自分の頭で再整理することで、記憶の再確認と定着が同時に行える。

- アウトプットする

→ 自分の言葉で説明したり、誰かに教えたりすることは、最強の記憶定着法とも言われています。

脳は「使う情報」を重要とみなすため、何度も思い出して表現することが記憶の強化につながります。

デジタルツールやアプリを使った復習の最適化

近年では、復習タイミングを自動で管理できるツールや学習アプリも多く登場しています。

これらを活用することで、「いつ復習すべきか?」という管理の負担を大きく減らすことができます。

- 復習タイミングを忘却曲線に合わせて通知してくれる

- 過去の学習履歴に基づいて、自動的に復習内容を調整してくれる

- 覚えにくい情報を優先的に出題してくれる

たとえば英単語学習アプリ「TANZAM」では、こうした機能に加えて、語源や例文、イメージとセットで記憶に残りやすい設計がされています。

ただ反復するだけでなく、「関連づけ」「意味づけ」「使い方の理解」を同時に促すことで、より深い定着が期待できます。

こうした記憶の工夫を取り入れることで、「覚えたのに忘れる」というストレスが大幅に軽減されます。

英語学習への応用

英単語の記憶にも忘却曲線は有効

英語学習、特に英単語の習得においては、「一度覚えてもすぐに忘れてしまう」という悩みがつきものです。

その原因の多くは、「覚え方」ではなく「復習のタイミング」にあります。

前章で紹介したように、人間は時間の経過とともに記憶を失っていく性質を持っています。つまり、英単語も“覚えた直後から忘れ始めている”のです。

だからこそ、エビングハウスの忘却曲線に基づいた復習サイクルを取り入れることで、記憶の定着率は大きく改善されます。

効率よく、そして確実に英単語を覚えていくには、復習の「タイミング設計」が鍵なのです。

TANZAMでは復習サイクルの自動設計などが可能

英単語アプリ「TANZAM」では、こうした記憶の仕組みに基づいて、学習が自然に続くしくみが組み込まれています。

代表的な機能は以下の通りです。

忘却曲線に基づいた復習スケジュールの自動生成

→ 学習履歴に応じて「いつ」「どの単語を」復習すべきかを自動で提示。自分で計画を立てる必要がありません。

イメージと例文による記憶の補強

→ 単語の意味をただ暗記するのではなく、視覚的なイメージや使用例とともに学ぶことで、記憶への定着度が高まります

音声とクイズ形式での反復練習

正しい発音を耳から覚えたり、クイズ形式で何度も繰り返し答えることにより、アクティブな記憶定着が促されます。

これらの機能はすべて、「忘れにくい記憶」をつくるための設計思想に基づいています。

学習の習慣化をサポートする活用法紹介

さらにTANZAMでは、学習が続かない人のために*“続けたくなる工夫”も数多く取り入れています。

- 1日ごとの学習目標設定と達成チェック

→ 「今日はここまでやればOK」という明確な区切りがあることで、モチベーションを保ちやすくなります。

- 視覚的にわかる進捗管理

→ 学習量や復習の履歴が見える化され、日々の積み重ねが実感できます。

- 通知機能によるリマインド

→ あらかじめ設定した時間に復習の通知が届くため、学習を生活の中に組み込みやすくなります。

これらはすべて、学習を習慣化することで忘却を最小限に抑えるという狙いに基づいています。

英単語の記憶は、「やる気」や「根性」ではなく、記憶の仕組みを理解し、正しい方法で繰り返すことが何より大切です。

TANZAMを使えば、こうした仕組みを自然に学習に取り入れながら、毎日無理なく続けられます。

まとめ|「忘れる」ことは自然、だから工夫が必要

私たちはつい、「なぜこんなにすぐ忘れてしまうのか」と自分を責めがちですが、忘却は人間に本来備わった自然な機能です。

情報を取捨選択し、脳の容量を保つために、私たちの脳は“忘れるように”できているのです。

だからこそ大切なのは、「忘れないようにがんばる」のではなく、「忘れる前提で学習を設計する」ことです。

エビングハウスの忘却曲線が示してくれたように、記憶には時間とともに失われていく傾向があります。

しかし、その曲線に合わせて復習のタイミングを工夫すれば、記憶の定着率は大きく向上します。

これは、受験勉強や資格試験はもちろん、ビジネスの知識習得、子どもの学習支援、そして日常の学びにも応用できる普遍的な知識です。

忘却曲線の知識を味方につけて、あなたの学びをもっと効果的に、もっと前向きなものにしていきましょう。